|

|

|

|

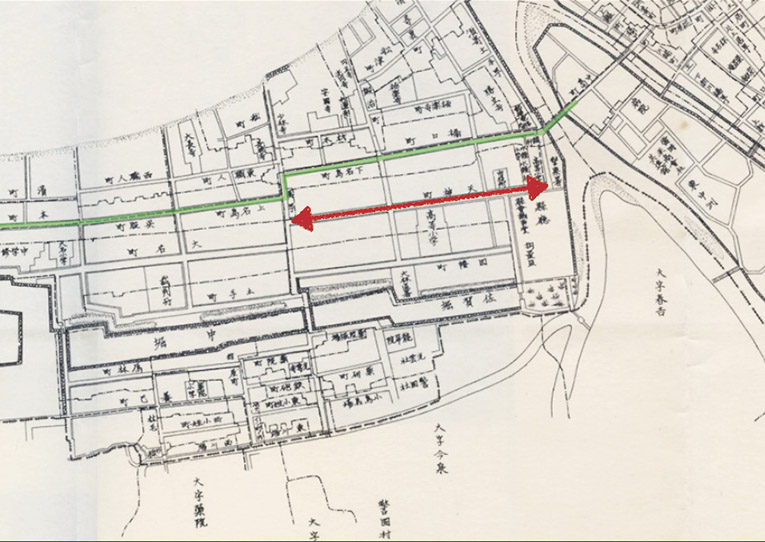

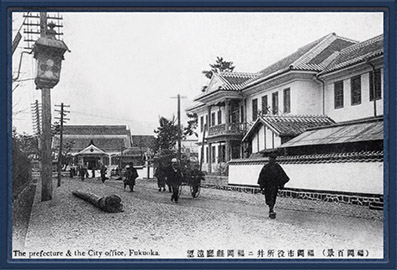

| 上の画像は1891(明治24)年発行の「福岡市全図」の一部です。現在の明治通りは道幅も狭く、薬院新川に架かる天神橋もまだ無く、博多部との行き来は西中島橋だけでした。旅館や商店が連なるメインストリートは旧唐津街道(現在の昭和通り)側で、当時の「天神」は水鏡天満宮がある通りに面した「天神町(てんじんのちょう)」と呼ばれた狭い範囲で、通り沿いには県庁や市役所、高等小学校など官庁と学校と民家(屋敷)があるだけの町でした。 |

|

|

|

|

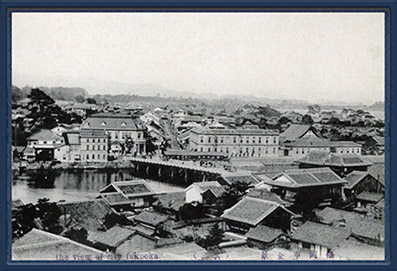

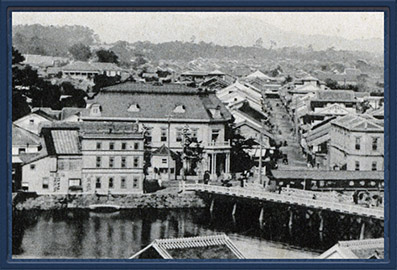

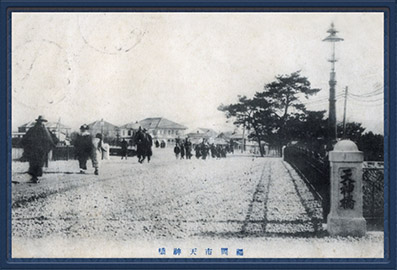

| 明治通り完成以前の西中島橋と旧唐津街道(現在の昭和通り側) |

| 1906(明治39)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH101 |

|

|

| 左写真の部分拡大、中央の洋館は十七銀行(福岡銀行の前身)赤煉瓦文化館の場所 |

| 1906(明治39)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH101 |

|

|

|

| 旧唐津街道筋の福岡橋口町は城下町福岡の東端にあたり、藩政時代は8mにおよぶ高い石垣に囲まれて枡形門(正式名称:東取入口)が置かれ、人の往来も限られていました。1889(明治22)年、福岡市の市政施行を前に門や石垣は撤去されて人の往来が活発になり、昭和初期まで天神エリアのメインストリートでした。福岡城の入口だった頃の名残りとして、西中島橋の袂には現在も福岡市の起点を示す道路元標があります。 |

|

|

|

|

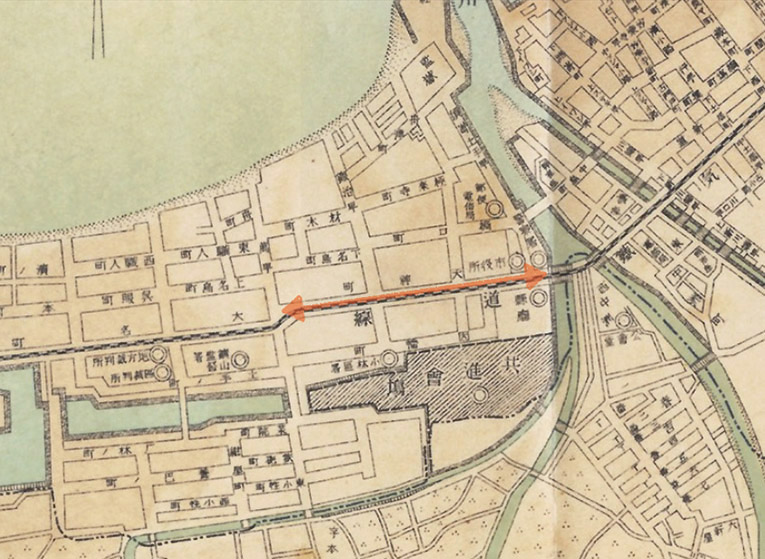

| 明治通り完成以前の福岡市役所前通り、左奥は福岡県庁舎。 |

| 1906(明治39)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH402 |

|

|

| 明治通り完成以前の福岡県庁舎(現・アクロス福岡)前。 |

| 1900(明治33)年頃 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH401 |

|

|

| |

|

|

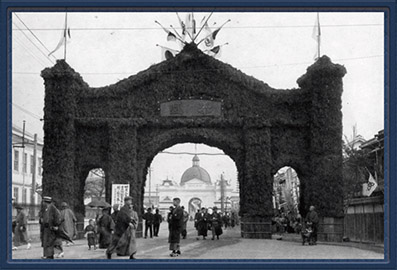

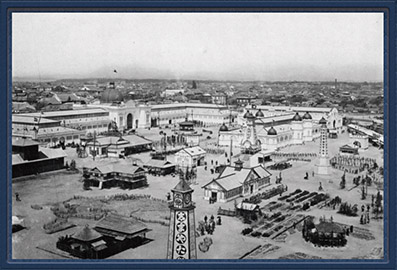

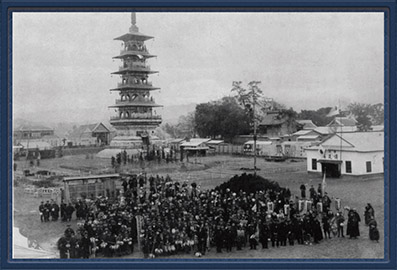

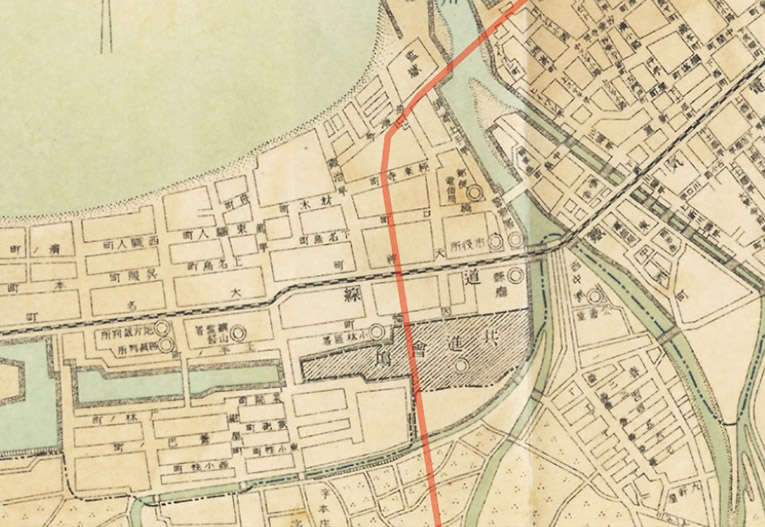

| 上の図は1910(明治43)年発行の「福岡市全図」の部分。薬院新川に架かる「天神橋」と那珂川に架かる「西大橋(完成時は中洲橋)」が完成し、現在の明治通りにあたる「貫通線(通称・貫線、開設時は大橋通り)」が中洲から博多部へ整備され、同年3月開催から肥前堀の埋立地など天神町の南側一帯で開催された「第13回九州沖縄八県連合共進会」に合わせて福博電気軌道(のち西鉄福岡市内線貫通線)が開通しました。 |

|

|

|

|

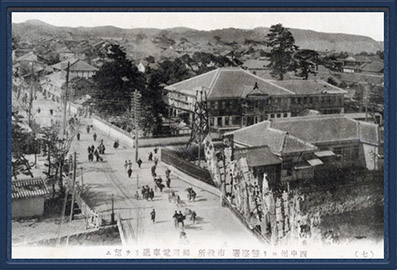

| 明治通り完成直後、天神橋から警察署、市役所、水鏡天満宮を望む。 |

| 1909(明治42)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH403 |

|

|

| 開通した天神橋から西大橋(中洲橋)・中洲方面を望む。 |

| 1909(明治42)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH404 |

|

|

|

| 第13回九州沖縄八県連合共進会の開催に合わせて福博電気軌道(のち西鉄福岡市内線貫通線)が天神町を通り開通しましたが、開通当時は「共進会(のち県庁前、現在のアクロス福岡前)」と「高等女学校前(現在の新天町は福岡高等女学校の跡地に開設、明治通り沿いの新天町入口付近)」の2つしか電停はありませんでした。「天神町」電停が設置されるのは共進会の翌年1911(明治44)年10月です。「渡辺通り」に名を残す渡辺與八郎が博多電気軌道を開通し、福博電気軌道と交差する付近に「天神町」電停を設置したことをきっかけに、福博電気軌道も高等女学校前電停を交差点近くに移設し「天神町」電停と改称しました。これが今日へ続く天神発展の起点、天神交差点の誕生です。 |

|

|

|

|

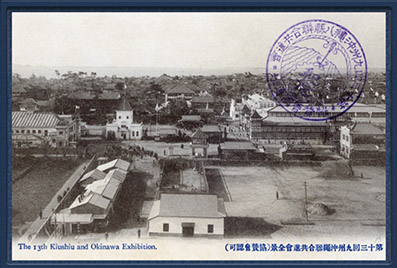

| 第13回九州沖縄八県連合共進会 正門付近(現在の市役所通り付近) |

| 1910(明治43)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH601 |

|

|

| 第13回九州沖縄八県連合共進会 全景 |

| 1910(明治43)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH626 |

|

|

|

|

|

| 第13回九州沖縄八県連合共進会 展望閣(塔の右に警固神社が見える) |

| 1910(明治43)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. FTH615 |

|

|

| 共進会展望閣から北方向、天神町を望む(中央付近が後に渡辺通りになる) |

| 1910(明治43)年 所蔵:益田啓一郎 |

| 写真No. M43KK24 |

|

|

| |

|

| 1910(明治43)年発行の「福岡市全図」の部分に、翌1911(明治44)年10月に開通する博多電気軌道の路線を赤で追記。 |